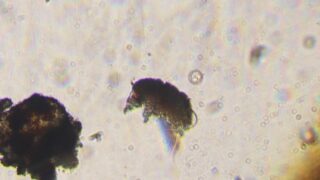

昆虫

昆虫 鈴虫は一体いつから鳴くのか知っておこう!

鈴虫の鳴き声は、通常8月から始まります。特に、夏の終わりから秋の初めにかけての季節に、鈴虫の心地よい鳴き声が聞こえることが多いです。この時期になると、涼しい夜に鈴虫の鳴き声が秋の訪れを感じさせてくれます。

昆虫

昆虫  昆虫

昆虫  昆虫

昆虫  昆虫

昆虫  昆虫

昆虫  昆虫

昆虫  昆虫

昆虫  昆虫

昆虫  昆虫

昆虫  昆虫

昆虫  昆虫

昆虫  昆虫

昆虫  昆虫

昆虫  昆虫

昆虫